こんにちはこんばんは。

今回は久しぶりに連投&作業内容を更新しますよー。

どんだけ最近作業やる余裕なかったんや・・・。

あ、いま現在は一部の楽器たちの塗装乾燥中です。

んなら配線とか調整の子達やれよって?

いやいや・・・工房内がなかなか危険な匂いを発しているのであまり長居したくな・・・はい、もう少しして硬化はじまったら手をつけます・・・。

いい加減、塗装ブースだけじゃなくて、塗装部屋とそれ以外の作業部屋も分けたいなぁ・・・。

店舗としての工房を開けない大きな理由の1つですね。

塗装、(製作)、リペア、(欲を言えば預かり中の子達の保管場所)と、それぞれ空間を分けたいのでテナント1つ借りたところで全然足りない。

いっそ小屋でも作ろうかと思うと・・・どうしても土地がなぁ・・・。

まぁ・・・現状いまのままで頑張りましょ。

てことで、今回は製作記事の続き。

もうすでに見れないと思いますが、期間限定で公開していた木工工程まとめの後になります。

あの記事・・・なんだかんだ言って動画が重すぎて見るのは難しかったかと思います・・・ホントすいませぬ。

あとちゃっかり前半はブリッジスタッド穴あけたりもしていて・・・⑨の木工終了の記事からこの⑩に飛ぶと、実は間が抜けてたりするんですが・・・

まぁブリッジ穴なんて開けるのに細心の注意と、専用ジグかデカいボール盤が必要なだけで、作業の面倒くささに比べて画像とかだとアッサリ終わる工程なので・・・まぁいーかw

もちろん完成後には動画も作らなアカンので、そっちには載せます。

で、今回は、木工が完全に終了したので・・・塗装ですね。前置き長くてゴメンなさいね?まぁそんなのいつものことなので諦めて下さいw

まずはこちらをどーぞ。

作業台が汚くて申し訳ない。まぁこれもいつも通りだが・・・。

塗装前の準備段階ですね。

バインディングやパーフリングにマスキングした後の画像です。

あ、トップ側はさらにその上からウエスや不要な紙切れで覆ってあります。

もちろん、下地はトップ側もバックも調整済み。

今回も簡単に塗装工程のおさらい。

・下地作り

・目止め(アッシュなのでバック側とネックの一部のみ※後述)

・ウッドシーラーないしプライマー ←今回は割愛。というか普通ステイン着色前には使いません。

・木地着色

・サンディングシーラー塗布(2~3回以上・・・後、研磨)

・(着色) ←普通は必要ないので、通常はスルーです。詳細は後半の記事にて。

・サンディングシーラー塗布(2~3回以上・・・後、研磨)

・クリア塗布(たくさん吹く。たくさん研磨する。鏡面出して終わり)

・・・・・・なんか、アレだな。今回も今回で全く参考にも何にもならん工程ですねw

あ、ちなみにこの子の塗装工程の記事は2回に分けます。なぜならまだシーラー吹いている段階だから(テヘッ

あと、今回使うシーラーとクリアはラッカー系ですね。

もちろん業務用のニトロセルロースラッカーです。玄々さんのですね。

塗装はなんでもそうですが、本格的に楽器にやる前に端材かなんかで具合を確かめてからやります。・・・じゃないと狙い通りにいくか分からないので・・・。

つぶしは知らん。僕個人があまりつぶしの塗装をやらないのでそれについては余所のサイトさんの記事のほうが1000倍参考になるのがいっぱいあります。

シースルーの杢目を生かす塗装だって、その手順の云々ではウチより遥かに参考になるサイトさんが星の数ほど存在するので、そっちを見に行ったほうが良いと思いますw

僕もトランスペアレント系大好きなんですけどねぇ・・・まだまだ勉強中です。多分一生勉強中・・・。

特に今回は少し特殊な工程にするので尚更・・・。

で、まず最初の工程ですが・・・なにより下地作り。ちゃっかり飛ばしてますが、塗装で一番大事な工程で、確実に一番時間をかけるべき工程。

上手く決まるかは8割以上ココで決まります。

単純にこれまでの木工工程で出来た傷を消していきます。

ウチは基本的に木地の成型段階では100番を使って削ったり均したりするので、その時に出来た傷やそれ以外の外部要因で出来た傷(工具跡とかですね)を消します。

下地の木地調整の番手は120、240、320、400番くらいまで・・・と言いたいところですが・・・せいぜいやっても320くらいまでですね。

よく番手上げてったほうが綺麗になる、と思っている方もいらっしゃるのですが・・・それはケースバイケース。

つぶしならともかく、シースルーでステイン着色をする場合、番手を上げ過ぎるとむしろ逆効果。後述しますが目止め後の研磨でひたすら無駄な研磨を繰り返すハメにもなります。

もちろん400番くらいまでやってステインを使うこともあります・・・が、それはその色味を狙うかどうか・・・って点もありますので・・・こればかりはなんとも言えませんね。・・・まぁ僕は木地調整で600番まで使うことはまずないです。あとの工程では普通にガンガン使いますけど。

で、ここで小傷を確実に消す・・・っと。

これを怠ると後で痛い目を見ますので・・・。

まぁ、この時に気づかなかった傷が後から出てくることもあるんですが・・・可能な限り消します。

ちなみに200番台で消したと思っても、試しに320~400番をかけてみると意外なほど気づかなかった小傷が見つかることもありますので、あえて番手を上げる・・・というのも手ではあります。

ちなみに前回、深紅の時もそうですが、一通り研磨した後、一度軽く濡れたウエスや布なんかで拭いて、毛羽立ったあとの木地をさらに研磨しています。

・・・これも地味に有効なんですよね。

で、そんなことをしつつ、下地作りを終えて・・・マスキング等で養生・・・上の画像の状態になります。下地作りはとんでもなく地味な工程なので今回も端折りました・・・活字ばっかですが・・・そんな作業まで撮影しとらんよ・・・。

んで。

下地作りの後は、目止め・・・導管埋めですね。

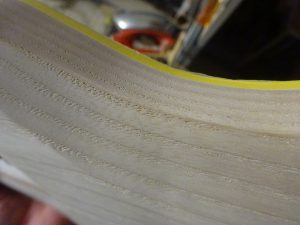

・・・見えますかね・・・。

これらが導管です。

特にバック材はホワイトアッシュなので・・・導管がデカいこと太いこと深いこと・・・。

で、今回はこのバック側の他、ネックにも一部目止めをします。

今回の子に使われている材ですが・・・

カーリーメイプル(ネック材)

キルテッドメイプル(ボディトップ及びヘッドトップ)

ホワイトアッシュ(バック材)

マホガニー(ネック材)

ウォールナット(ネック材)

・・・とかなりの種類の材を使っているので、目止めをする材が他にもあるんですよ。

基本メイプルはアルダー同様、散孔材なので目止めは必要ありません。

が。

それ以外。

アッシュ、マホガニー、ウォールナット・・・どれも環孔材です。なので深紅の時のコリーナ材同様、目止めする必要があるんですよ・・・面倒くさい・・・けど、ネック材のチョイスは完全に自分のせいだからなんも言えんww

んで、この導管埋め・・・これも怠ると後々後悔します。

というか修正が・・・多分相当厳しいんじゃないかな・・・。さすがに環孔材で目止め作業をガン無視ってやったことないから分からんけど。

地味に・・・リフィニッシュしているブログや動画で目止め不十分なまま塗装をしているのをよく見かけますが・・・画像で分かりずらくても我々からしたら一目見たら一発で分かります。直接見るまでもないくらい、一目瞭然です。

それをワイルド・・・と言って済ますのは大変結構なのですが・・・あくまでご自分の楽器だけで済ましておいて欲しいところ・・・塗装の失敗をレリック加工、と言うくらい苦しくて・・・なぜだろう痛々しくて涙が止まりません。

狙ってやったなら良いんですけども・・・それはプロでキッチリ完璧に塗装が出来るのが大前提ですからね・・・。

まぁ基本的にグロスフィニッシュばかり極めようとしている僕にはあまり縁のないものですね。

で、さっそく目止め作業をしていきましょ。

目止め工程、

1回目。

・・・ふむ。やっぱアッシュの木目はダイナミックで良いですねぇ・・・。

あ、ちなみにココからの工程は動画でも撮影しております・・・が、メイキングの動画に入れられるかは謎。

インレイ加工の作業しかり、ルータの作業も挽き割り風景も手押しカンナの映像もそうですが・・・これらの映像を入れたら・・・メイキングの動画時間が本当に恐ろしいことになる気がして・・・もう2回に分けてしまうのが良いと思うんだよなぁ・・・。

で。

目止め後の研磨中・・・。

一回で導管が埋まれば言うことはないんですが・・・基本的に目止めは複数回行います。

まぁ正直、一回目でほとんど埋まってはいるんですが・・・確実じゃないので、これを繰り返します。

で・・・2回目・・・と。

アレですね・・・なんか画像が前とほとんど変わらないから載せても意味がないよーな気がしてならない・・・。

まぁこれを複数回繰り返します。その都度、研磨して確認しながらですが。

あぁ、ちなみに・・・。

との粉・・・の色?がちょっと不可思議なのは・・・えっと・・・ちょっと狙ったりしています。

まぁ効果の程はなんともいえんけど・・・。

・・・で。

うん・・・、埋まったかな。

にしてもホント、アッシュの導管は派手やねぇ・・・。

とにかく導管が埋まったので・・・さっそくバック側の着色へ。

あ、ここでプライマーやウッドシーラーを吹き付けたりもしますが・・・今回は目止めした上で、その上さり気なく着色もしてたりするので・・・飛ばします。

プライマーないしウッドシーラーもそれぞれ役割があるので。必要なときとそうじゃないときもあります。

僕も1本目の時は使ってたりしますが・・・今回も3本目同様スルー。

ステイン着色をするならむしろいらないし。あー…アルコール系のステインを使う場合はやっても良いのですが…水性ステインを使う場合はやらないほうが良いです。今回はポアーステインとアニリンダイをそれぞれ使い分けているので使いません。

まぁ目止めの時に導管を埋めているので「下地」は完了している、ということで。

ってことで本着色。

色は黒です。

バック側は黒のシースルーというご指定をいただいていたので・・・ちなみにトップ側は紫というお話をいただいています。

こんな具合ですかねー・・・あぁ前もって目止めの段階で軽く着色したのが効いたかどうかは・・・んー・・・ないよりはマシ程度かな、ってコレ深紅の時もそーだった気がするw

で、とりあえずバック側とサイドも終わったので・・・次はトップ・・・最も気合が入るところです。

トップ側の養生も外して・・・カスタムバインディングの部分と指板のみマスキングしてある状態です。

地味にこのマスキングも神経使うんですよねぇ・・・。

外側のバインディングと真ん中のアバロンはともかく・・・今回は内側にもパーフリング(白0.5mm)も巻いてあるので・・・この0.5mm幅をしっかり隠すように・・・かつ木地までマスキングしないよーに・・・てなると大変なんですよ・・・。

で、木地調整も済んでいるのでさっそく本着色。

むーらーさーきー。

・・・うん。ここらで疑問があるかもしれませんが・・・なんのことやら(゚ ∀゚)~♪

で、さらに着色。

まだステインが乾ききっていないのでトップ中央だけ杢目がハッキリしていますね。

・・・うん、こんなもんですね。

完っ全に確信犯です。

あ・・・ちなみに、バック側も含めて、今回使用しているステインは、ポアーステインとアニリンダイ。

混ぜたモノはとの粉(これはバック材とネックの一部)や水、IPAです。

ステインは水で薄めたりIPAで薄めたり・・・それぞれの工程も分けてます。

で、上の状態だとステインが落ち着いていないので、乾燥後、シーラーを吹きます。

結果。

こうなりました。

まだシーラー1回2回しか吹いてないのでまだイマイチですね。

こっから繰り返して、クリアも吹くとさらに杢目が深くなります。

まぁその前にさらにステインで着色するけど・・・。

というか画像では伝わらないもどかしさよ・・・。

色の表情がかなり独特です。

青っぽい紫だったり、赤っぽい紫だったり・・・パープルなのでどっちかっていうと赤味に寄っているかなぁ・・・。

ちなみに上の画像、特に今回はバーストなんてしてないんですよね。

つまりアーチの部分の斜めになっているところが光のあたり具合によって変化して見えているだけです。

あと単純にアバロンパーフが綺麗。本物の貝だし、間に白パーフ挟んでるから今回は存在感もしっかりあります。

塗装は・・・なんでこうなるのかは知らんw

自分で端材相手に色々試していて、偶然こうなる組み合わせになっただけ。

最初から一色の紫を調色したりもしたんですが・・・やっぱなぜか、変化をつけるならこうやって工程を分けてしまったほうが僕は得意な模様。

ステインも・・・水に溶けたの使ったり、アルコールに溶けたの使ったりとそれぞれあるんですが・・・よー分からん。

アルコールステインの部分と、ウォーターベースステインの部分がそれぞれ違っていて・・・で、シーラーないしクリアでそれらが混ざり合う感じ(曖昧)

・・・まーたエロいって言われんだろうなぁ・・・。

でもって、どーしてこう禍々しくなるんだろう・・・。爽やかさとは一体・・・。

オーナーさんにおkは貰っているから良いけれど・・・やっぱ僕なんかのセンスに任せちゃダメだと思うんだw

そもそも紫って色が難しめなんですよね。

青味のバイオレットが好きだったり、赤味のパープルが好きだったり・・・好みは個人差ありますから・・・

で、結論。

「どっちの色にも見えるようにした」 反省はしてない。

で、まぁここからどの程度落ち着きを出せるかが勝負なので・・・この後の工程も頑張りましょう。

実は他の塗装の子達も今現在色が満足いくものが出せなくて苦戦しているので・・・そっちも追々更新していきましょ。

ってことで。

今回もとんでもない長さになってしまった・・・。なんかごめんなさいねw

んじゃま、お疲れさまでしたー。

ほなー。