こんにちはこんばんは。

お久しぶりです。

すっかり更新が遅れてしまいました。

いきなり言い訳から始まりますが・・・

いえ、別にサボっていたわけではないんですよ?w

進捗が滞っていたので、こりゃ急がにゃならん、ということで休日はもちろん、仕事後の時間も使ってずっと制作に集中していました。

と、いうことで、ある程度カタチになったので一気に更新していこうと思います。

現在最終調整に入ったはいいのですが、忙しくなってきてちょっと作業に時間がとれない状況なので、こちらを優先します。

こう忙しくて夜も予定入ってると撮影も出来ず、動画も作れないので・・・。

さて本題。

つーか前回はどこまでいったのでしたっけ?ww

確かバックルートを掘ったところですね、ええ、ぜんっぜん進んでませんでしたごめんなさい!

あんなペースで記事かいてたら完成まで何ヶ月かかるか分かったもんじゃない。

ってことで、一気に現在の最終調整段階の画像からお見せいたしましょう。

↓↓へどうぞ。

ドンッ!!

デフォルト状態です。

もうほぼ完成しております。あとはサーキットのハンダ付け作業と弦高調節やらオクターブ合わせが残っております。

ついでにネックの薄さが気に入らないのであと1~2mmほど薄くしたいなぁ。とか思案中。

この状態で、直感的にカラスのようだな、と思ったので、すでに命名。

OZオリジナルギター

zt02 「カラス」

そのまんまですね、安直ですみません。

さてさて、このカラスさん。塗装はただの黒の塗り潰しですが。

まさかこのままのわけはありません。

羽ばたけよ、カラス!(←中二病疾患中)

バージョン2.0ですね。サイドポジションも光る仕様でございます。

詳しい説明は後にしましょう。

カラスさん、見せておやりなさい!(←中二病療養中)

バージョン3.0~です。

スピードノブの1つで、ある程度調光可能な仕様にしています。

現状がこんな状態ですね。

うん、頑張った。もう自分でも意味分からん。

以下、長々と制作過程へ移ります。仕組みはそこにて。

まずは前回まで全く紹介していなかったネックの制作工程をば。

ネックシェイプの作制です。

1、まず適当に鋸で切り込みを入れます。

2、ノミで角を取っていきます。

3、少しづつ形を整えます。

あとは鋸やすりや南京鉋で整えていくらしいです。

僕はめんどくさいのでいつもグラインダーを二種類ほど使用してしまいますが。

えいやー。

ここからは手作業で形を整えていきます。

とりあえず大まかな成型はこの辺で。

というかこの作業の前にトラスロッド溝も加工していました。前後してしまい申し訳ない。

もちろん工程の前には鉋がけやら罫書きは必須なので前段階としてやってしまっております。

次に耳もつけてしまいましょう。ああ、ついでに指板もつけておきます。

あとはヘッドシェイプの作制、指板アールの作制、ネックシェイプの作制です。

ここら辺の作業はほぼ全て手作業なので、地獄です。

いつも心が折れそうになります。

が、根気があれば何とかなるので、専門工具や電動工具に慣れていない人にはやりやすい作業です。かなりシビアな精度を求められますが。

もちろん僕はすでに根気の欠片もないので、もう電動工具ばかりの、ボディの製作のほうが気楽だったりするのですが。

ある程度ネックが出来上がりました。

ジョイントビスなしでボディに嵌め込んでボディが浮くくらいならネックとネックポケットのバランスは最適です。

これがピッタリ嵌らないと音にも影響するし、完成度に大いに影響します。

ネックエンドの面出しとネックポケットのザグリの正確さが求められます。

アジア製のギターなんかだと、この辺の作りが甘いことが多いので注意が必要ですね。

もちろん国産のギターはここはキッチリ決めてきます、当たり前の話ですけどね。

んで、指板成型も終わっているので、フレット溝も切ってしまいましょう。

フレット間隔の計算式は、スケール(弦長)を17,817で割り出します。

まぁ大体のギターはロングかミディアムスケールなので長さは決まっていますが。

※ちなみに例外的にPRSは25インチのスケールだったりしますね、持ってないから知らんけど!(泣)

※※ショートスケールは有名なゾウさんギターやムスタングですね。持ってないから知らんけど!(興味無し)

さらに作業は進んで・・・

インレイもつけてしまいます。

実は24フレットの位置のドットがずれてしまいました・・・。

まぁ初めてのインレイだから仕方ないですね。

次はちゃんとマーク打ってから穴あけよう・・・(おい)

サイドポジションもつけて小技で作って、

フレットも打ってしまいました。

あとは地獄のクラウンの削り出しやら、エッジの処理ですね。

いわゆるべべリング及びレベリング作業です。

まぁそれらは最後のほうの作業です。

そこらのリペアでやる程度の作業はどれもギター作りにおいては最終工程の中に組み込まれる「仕上げ」の中の1つの作業に過ぎません。

すり合わせなんて、ギタークラフトの中じゃ初歩の初歩。出来なきゃお話になりません。

リペアで行う作業は、前提として出来なければどうしようもないので。

※あくまで自作までしようとする人間には必須の技術なだけです!リフレット及びすり合わせは個人では危険です。リペアでもそこそこの難易度の作業ですので、お店に持っていくことを強くお勧め致します。高いけどねw

さて、次。ネックがひと段落したので、ボディ加工へ。

ブリッジもシンクロに決めたので、ブリッジ加工をしてしまいます。一気にどぞ。

うん、上出来。

次に参りましょう。

バック材に追加ザグリ。

バッテリーボックス用です。

フォスナービット跡が気になりますが、どーせ見えないので、スルーしましたw

この辺から少しずつ王道のギター制作から外れ始めますのでご容赦を。

さて、さらにザグリをしていきましょう。

チェンバー加工に似ていますが、少し違いますかね。

ホロウ・・・というよりシンラインに近いのかも。

さらにトップ材も気の赴くまま、好きに切らせていただきました。(当然、簡単なデザインは考えましたよ?)

するとこんな感じに。

徐々にカタチになってきました。

が、率先して脇道に逸れます。ハイライトでどうぞ。

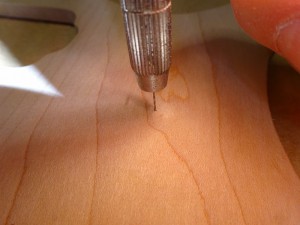

トップ材に0.5mmのピンバイスで穴を開けます。

約40本?くらいあけました。

光ファイバーかもん!

もうアレですね、深夜発狂しながら作業していました。0.5mmの光ファイバーのはずが、素直に入ってくれない!!

ここも心が折れるシーンその2でした。

※強度や塗装の関係上、穴を大きくする手は今回使えませんでした・・・。

で、これをやったからには当然電飾系のひと手間が必要になります。

まずは配線関係から。

ゴトー製バッテリーボックス18V(¥2300)

調光器(¥300)

CRD(¥30)

配線&LED

ハンダ付けします。ハンダは慣れていますが、初めての電飾。慎重に配線します。

で、それをバック材にセット&エポキシにて固定。

計算上、18V電源なので、あと1、2個はLEDが付けられたのですが、まさかの作業中に9V電池が片方だけ切れるという事態に気づかず、

「アレ?3つでもう電圧が限界?」とか言いながら仕方なく、3つにしたら、後々バッテリー切れに気づきました。悲しい事件でした・・・。

すでに精神的に追い詰められていたので、増設はせず、このような感じにしました。

まぁ三つもついてりゃ十分だべ!べ、別に悔しくねーし!!しょ、省エネでいーだろ!?

てか、CRD(定電流ダイオード)+青色LEDだったら正味12V前後しか使ってないわけですからね・・・。

あと、言い忘れました。右下の楕円形の物体。正体はこちら↓

風邪の時、木工が出来ず、仕方なく作っていた素材の1つ。

着色した羽(本物)をクリスタルレジンにて固めたものです。

つまりは樹脂です。2液性で硬化剤で固めるので、仕組みはエポキシと同様ですね。

(レジンアクセサリー、女性に人気らしいですよ?よく知らんけどw)

ネットでも探してみたら、こういったレジンを使ったギターはあるようです。数量限定で1種類は作られているみたい。

見たところ、あちらはボディの装飾にそのまま流し込んで使用しているようですね。

僕は最初からこのレジンをそのまま使うつもりはなかったので、背後からLEDで照らしました。

世には結構な数の電飾ギターがありますが、個人的にLEDはチップ型も砲弾型も光の指向性が強過ぎると感じるので、間接的に飾る方法を模索しました。

いよいよドロップトップに入ります。若干クランプが足りてないけどw

正確にはエルボーカットを作ってからトップ材を曲げていないのでラミネートトップですね(知らなかったんです・・・。勉強不足でした)

ホロウ?部分だけ黒で先に塗装してありますが、ここにもレジンを流し込んであります。

そのままレジンを流し込むと、木の呼吸によってレジン内に大量の気泡が発生しそうな気がしたので先に塗装しておきました。

またレジンは硬化時に発熱もするので、やはり先に塗装はしておくべきでしょう。

完全に接着したら、あとはコンターとエルボーカットを作ってしまいます。

バック材に大胆にザグリを入れているので、ホロウ部分のコンター加工が地味に緊張しました。

ここまでくると木工も終盤ですね。

こんな感じに組みあがります。

ついでに、サイドポジションにも着色後レジンを流し込んでいます。

サイドのレジンと直接ホロウ部分に流し込んだレジンにはUVライトを当てると光を蓄えるパウダーを使用していますので、ライトを使うことにより一定時間、上のように光るようになります。バージョン2.0の正体ですね。

※構造的には全く異なりますが、巷で人気のLuminlayと使用法、効果は同じです。

これがカラスさんのバージョン3.0の青色LEDと組み合うことで地味なグラデーションが可能になります。いえーい。

木工はこれにて終了。塗装に入ります。

塗り潰しなのでごく簡単に。

1、ステインにて着色

2、サンディングシーラー塗布

3、トップコート

4、グロスフィニッシュへ

手順としてはこんな感じ(ざっくり)

トップ側の光ファイバーは着色後に余りの部分を切り離して平面を出します。

ついでに一部に軽く彫刻をしたのですが・・・どう見ても葉っぱにしか見えません、本当にありがとうございます。

彫刻はやはりまだまだ未熟ですね・・・頑張ります。

最後に導電塗料を塗って塗装工程はお終いです。

塗り潰しは楽でいいなぁw

さてさて、最後の工程は組み込みですね。

こちら、リペアとなんら変わりない作業ですので画像は一枚も撮っていません。だって撮る暇なく終わっちゃうんですもの。

ペグ、ブリッジの取り付けやサーキットの配線関係はとても大事で慎重な作業ですが、もう何十本もやってりゃ嫌でも慣れます。

でもって最終調節前の画像がこちら。

最初に上げたものと同じですね。

こんにちは、カラスさん。

気になる紅い何かは、昔初めて木工で作った仮面です。

リアルに怖いので部屋のインテリアと化しています。たまに弾いている動画で登場しますが。

さて、現時点の進行度はこんなところ。やはり小さいミスは無くなりませんねぇ。まだまだです。

通常のギターとしての致命的なミスはないものの、もう少し失敗をなくしたいものです。

ああ、魔のトリマー先輩とは大変仲良くなれました。しっかり扱ってやればとても優秀な工具です。それでも危ないけど。

やはり一作目の数え切れないほど多くの失敗は無駄じゃなかった。

ミスは次に繋がるので、有り難いことだと思っておきましょう。

フルオーダーを請けるようになったら小さなミスも許されませんけどw

まぁ現時点で普通のギターを作る分には大丈夫になったので、特殊なものでなければ問題もあまりないのですが・・・。

あとはバインディング加工と今回知らなかったドロップトップのエルボーカット部分、最後にアーチトップが次の課題か。頑張ろう。

なんとかなりそうな目処はついているので、次はそちらを頑張ってみよう。

アーチトップといってもレスポールシェイプに興味はない僕ですがw

さて、最終調整を済ませた後、動画制作に移ります。

ちょっと日常が忙しくて、年度内に動画まで作れる自信が揺らいできた僕ですが。ど、努力します。

それでは本当に長くなってしまったw一気に工程を紹介しました!

それではまたー。

ほな。

すごいな(・ω・)ノ

ギターの完成おめでとう‼︎

次は動画楽しみにしてるよ〜〜

トニさん

ありがとうございます!

この記事の段階ではまだ完成ではありませんが、現在ようやく全てを整え終わりました。

動画・・・が、頑張ります・・・wまずは撮影からになってしまうので・・・今月中に間に合うかなww