こんにちはこんばんは。

いやぁ寒くなりましたねぇ。

朝晩と昼間の寒暖の差も激しいですね・・・皆さまも風邪など引かぬようご注意くださいまし。

あと、あまり関係ないのですが、過去の記事で「前回何書いたっけな」と流し読みしていたら気づいたのですが、フェイスブックでの共有?ありがとうございます!

当の本人がフェイスブックを結構前に退会していたので、イマイチもう使い方も分からないから確認のしようもないのですが・・・w

いちおうログインは出来たんですけどね。まだページが残ってたことに驚きです。・・・が、そんなの見てるヒマあったら仕事しろと言われそうなんで・・・覗くのはたまにでいいかな。

どーせ昔の知人達はボクの行う作業内容に興味関心なんかないので。というかそもそも音楽やってない方々に向けて発信する情報なんぞ持ち合わせていないしな。

今日はリペア内容ではないです。ごめんなさい。今、現在はネックエンドのビスを埋めたり、パーツの発注待ちだったりするから、もう少しお待ちくださいな。

ということで今回は製作記事です。

ぶっちゃけ優先順位ではぶっちぎりの一位です。なんてったって、かなーり前にお話自体はいただいているからw

納期までまだまだあるとはいえ、いい加減少しずつでも記事上げてかんとマズイ。

ちょいちょい準備記事は上げていたのですが、本製作の記事はまだでしたからね。

準備記事のネックについてはまだアレで確定か分からんし。

まぁまずは続き、ということで簡単にネックについて見ていきましょ。※ぐだぐだ書いてますが、ネックはコレを使うかはまだ分かりません。

前回は9ピース(笑)構造での接着、からの手押しでの平面出しまで行ったところでしたね。

懸案事項としては、左端のメイプルの厚が平面を出した影響で思ったより減っちゃったよ大丈夫かなぁ・・・ってのと、中身ちゃんとしっかり接着出来てるべか?ていう二点でした。

その後、勇気を出して挽いてみることに。

・・・ちょっと画像ボケててごめんなさいね。

うん。大丈夫そうだ。

で。

自作のネックジグを置いて・・・

罫書きます。

で、バンドソーでラフカットをするわけですね。

ただ、この段階で切ってしまってもいいのですが、個人的にこの状態で先にいくつか済ませたいことがありまして。

まずはヘッド部分だけ切ってしまいます。

で、切った後、表側を手押しで平面を出す、と。

ちなみに画像は撮影のために片手で押さえていますが、実際に作業するときは両手で持ちます。

この部材だと角度があるため、プッシュブロックを使えず・・・手で押さえるしかないのですが、極力プッシュブロックやスティックを使用します。

というか、手押しカンナは本当に危険です、一歩間違うと簡単に指がなくなるので注意しましょう。

・・・製材所さんなんかだと、もちろん手押しはあるけれど、危険だからってことで、最近じゃあまり使わないところもあるみたい。・・・じゃあ基準面どうやって出してんだろう・・・僕の知らないすごい機械があるんだろーね。

で、平面を出しました。

一応角度の確認です。

今回はオリジナルで12°のヘッドアングルで製図したので・・・

・・・うん。大丈夫ですね。

で、次は、と。

毎度の工程です。

ロッドの溝掘り。

まぁコレが出来なきゃ楽器製作は出来ないので。

慣れとか、もうそういうレベルじゃなく、平常作業です。

・・・ただ、今回は杢ありのネックだったので。

やっぱり加工が少し難しいですね。少し木肌が荒れてしまった。修正はしたけれども・・・。

カーリーにせよキルトにせよ、杢目があるだけで、本当に難易度が上がるなぁ。

電動工具しかり、手道具(鋸やノミ、鉋等)しかり、上手くやらないといけません。

なんでもそうですが、基本は木目の流れる方向に工具は使わないといけない、けれど、杢目がある場合、その流れる方向があっちこっちに変わるのですごく大変。←スイマセン、説明しずらいです。木工やってる方なら何となく分かってくれると思う(願望)

そんなことを言いつつ・・・

あとはロッドのナットが入る部分(調整用の窓の辺ですね)をドリルで拡張したり、

ノミで整えたりしつつ・・・完了です。

今回の溝はフタをあえてしつつ作るのもありかなぁ・・・と思うものの、結局コレを使うかまだ分からんので、このままにしておきます。

で。

溝が掘れましたので、あとはネック裏などを簡単にラフカットしておきます。

はい、こんな感じ。

ネックシェイプの成型等はまだまだ後の工程です。

その前にディープジョイント用のテノンのほうが先ですね。

あ、最初の懸案事項だった、左端のカーリーメイプルの厚みですが、反対の右のほうもカンナをかけて整えたら、問題なく寸法におさまりました。

この段階でネック幅57mm、ヘッドアングル12°、カーリーメイプル(AAAAAオーバー、プライベートストック)、ウォールナット、マホガニーを使用した多ピースネック材の出来上がり。

両側と真ん中のメイプル、あとウォールナットはクォーターソーン(柾目)、間に入っているマホガニーはフラットソーン(板目)で全て交互に貼り合わせました。全9枚だぜ!!←アホ

初めてながらなんとかなりました。あぁ良かった・・・。

というか、申し訳ないけれど、もうこの時点でスクールの子達どころか、最初から3ピースになっているネック材を加工しているプロの方々より、ひと手間以上苦労していることになる。・・・だってここから作りたかったんだもんw

3ピースや5ピースが最強とか言う前に、まずこのくらいのものを作ってから言ってくれや。

あと次に行うのはネックの耳の接着ですかね・・・。※ただし使うとは言っていない。しつこいようですがまだ使うかは未定です。

とりあえずネックはこの辺にしておいて・・・。

次はボディです。

ボディで最初に行うことといえば・・・トップ材ですね。

自分で直接輸入した材なので・・・平面出しを外注した後は、もう全て自分で行います。手持ちの6インチの手押しじゃトップ材は平面出しずらいから・・・仕方ないですね(今のところは)

ではさっそく・・・最初はブックマッチでの貼り合わせです。

貼り合わせる面をカンナがけした後は、サンディングブロックで整えていくわけですが・・・

勘です。

・・・・・・・・・。

・・・・・・。

・・・。

いや、ふざけてるわけじゃないんだよ、ホントホント。

勘というと語弊がありますが・・・感覚が頼りです。

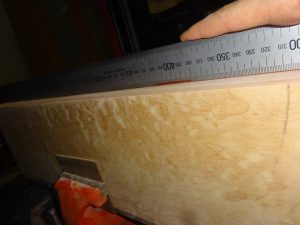

画像のように長尺のスケールで当てて・・・(僕はいつもスケールの片面にマジックでインクをつけます)それを動かしつつ、隙間を探り、あたっている部分をサンディングブロックで少しずつ削る作業ですね(インクをつけておくと、あたっている部分のみ色が残るので)

こればかりは人によってやり方が違うのでなんとも言えません。正解はないです。

最終的に手で持ってブックマッチ面同士を合わせたときに、隙間があったり、光が一切漏れなければ良いわけで。

もう慣れてきたので結構サクサクと出来る作業となりましたw

・・・3本目から新作上げてないくせに回数だけはやってるんですよね、地道に。

で、これも慣れた作業。

自作のジグで貼り合わせています。

真ん中にクランプをしているのはセンターの浮き上がり防止です。

・・・まぁこんなことしても浮き上がるのは避けられないんだけど。

せいぜいこの後の作業が少しでも楽になるように足掻いているわけですよ・・・(後述

そんで、丸一日放置したら、完全接着していますので、あとはセンターに残ったボンド跡をサンディングして消します。

うん。よろしい(自画自賛)

というか、ココらへんまではそこまで難しい作業じゃないと思うんですよね。多分。

ここからどんどん難しくなっていくから困る・・・。

あ、それと。

結局、センターは浮き上がっておりました。

・・・まぁそうだよね、知ってた。

が。

まぁこのくらいなら、修正も楽ですね。

今後も浮き上がるのは仕方ない(というかどうやっても避けられないので)として、このくらいでおさまってくれるなら全然大丈夫。本来なら自動カンナやドラムサンダーでこのあと整えるわけだし。

修正の前に、ちゃっちゃか次に参ります。

さりげなく作っておいたMDFのテンプレートで軽く罫書いて・・・

バンドソーでラフカット・・・してからルーターでテンプレートをガイドに形を整えていきます。

↑画像撮り忘れましたゴメンなさい。

一応カットした残骸の画像がこちら。

かなりラフにカットしたことがバレますね。

イヤだわぁ恥ずかしいわぁ。

ちなみに残った端材はエスカッションやトラスロッドカバーにしっかり使います。

このくらい残っていれば十分ですね。

それにしてもこのMDF・・・テンプレートにしたのは失敗だったかもしれませんね。

コロ付ビットの跡が気になります。思ったより柔らかかった模様。まぁMDFだから仕方ないっちゃ仕方ないんだけど。

次回使うときは綺麗にするとしても・・・そう何回も使えないかな・・・次はもっと堅いテンプレートを作らなきゃ・・・。

あ、あとあまり関係ないのですが・・・

地味にmy new gearしています。

電子ルータを導入しました。

ずっと・・・ずっと欲しかったマキタの電子ルータ。

ようやく我が工房にもプロ用機が。

てゆーか重いし、デカイな。

集塵機のホースアダプタが地味に合わないし・・・。

まぁパワーは十分だし、念願の6~12mmビット用でのプランジ機構、可変速機能もあって、ビット交換も楽だし電子制御ですぐ止まるし・・・あまり我が儘いっちゃいかんか。

あ、普通にトリマーは今後も活躍する予定です。あの軽さと小ささはやっぱり便利ですからね。

ただ、どうしても(うちの)トリマーは速度が変えられないので、焦げが出たりするから・・・。どこぞのDIY家具教室さん曰く、変速機能はいらないらしいが、とんでもない。どんな電動工具もそうですが、木材の堅さに合わせて速度も調節しなきゃいけません。堅ければゆっくり、柔らかければ早く・・・木工の基本ですね。

バンドソーでも手押しでも、ボール盤でも、そこら辺は重要なところです。

ビット交換やら電子制御云々は、完全に効率性の問題なので別にそこまで必要でもないけど。

ルーターにしてもやっぱり使いやすいです。トリマーで死ぬほど痛い目見てるから・・・そっちで習熟しているなら、乗り換えも楽で良い。基本は同じルーティングの工具ですからね。

難点は重さですよ・・・。ピックより重いの持つと肩こりがね・・・。そもそもあんまり持つような工具じゃないけど。

で、話がすっかり工具さんに移ってしまったので戻します。

トップ材のシェイプのカットが終わったので・・・前述のセンター浮きをなんとかします。

大嫌いな作業です。

もいっかい言います。大嫌いな作業です。

例によって手作業です・・・。

・・・もうこの作業、イヤ・・・。

とはいえ。

今回は浮きもそんなに大きくなかったので・・・そこまで地獄じゃないんですけど。

辛いことに変わりはない・・・。

しっかりブックマッチしておいて良かった・・・。

小一時間ほどサンディングしまして・・・。

裏表ともに平面が出ました。

こんなんドラムサンダーがあればすぐなのに。

ただ、アレ・・・KERVのでも8万~9万くらいするしな・・・ちょっとまだ手が出せないっすね・・・。

まして外注するなんて、ボクのプライドが許さない。

本加工が始まったら、自分以外の一切の手を出させないのが、1本目からの信条です。

本当は最初の輸入したり気温の変化で発生した、ブックマッチ前の段階の反りだって平面出しの依頼をするのは嫌なのに。

まぁそんなことを言いつつ・・・。

平面出し完了。

中々の木粉っぷり。

意外と出るものですなぁ・・・。鼻がムズムズします。

これでトップ材の準備が完了したので・・・あとはバック材ですか。

バック材はいつものようにアイチさんのほうでしっかり、ある程度は平面出ている状態で送ってくれるので、少し平面出すだけで大丈夫ですね。

ちなみにアイチさんのサイトで割り加工がなくなってて、もうやっていないのか問い合わせたら要相談でやってくれるって。・・・よかった。割りをやってくれないなら、もう本格的にアイチさんで買うものがなくなるところだった。

唯一バック材だけですね。今のところ国内で購入する木材は。どうかこれ以上海外依存しなくても済むように、アイチさんには頑張ってもらいたいものです。

で、バック材の準備が済んだら、いよいよトップ材との貼り合わせ・・・からのネックジョイント作り。セットネックギターの肝ですね。

・・・頑張ろう。自分のじゃないし、失敗は許されない。

ということで。

今回も長くなってしまいましたが、オーダー製作、始まりました。

3本目同様、結構な長丁場になってしまうと思いますが、暇なときにでもご覧くださいませ!

あ、もちろん同時にリペア等の記事も上げていきますので、そちらもよろしくお願いします。

それでは、本日もお疲れさまでしたー。

ほなー。